On pense souvent que bien respirer se résume à « gonfler le ventre ». La réalité est bien plus profonde : votre diaphragme est un pivot mécanique et nerveux qui gouverne votre posture, votre digestion et votre niveau de stress. Le libérer n’est pas une simple technique de relaxation, c’est une reprogrammation complète de votre bien-être, accessible grâce à une meilleure conscience de ce muscle essentiel.

Vous est-il déjà arrivé de vous sentir « à bout de souffle » sans avoir couru un marathon ? D’éprouver une oppression thoracique en pleine réunion, ou une fatigue persistante que même une bonne nuit de sommeil ne parvient pas à dissiper ? Ces sensations, souvent attribuées à la fatigue ou au stress, sont en réalité les symptômes d’un mécanisme bien plus profond et souvent ignoré : un diaphragme « verrouillé ». Nous avons tous entendu le conseil générique de « respirer par le ventre », une solution de surface qui manque souvent sa cible. On nous parle de relaxation, de méditation, mais rarement de la mécanique pure et de l’impact biomécanique de ce dôme musculaire qui sépare notre thorax de notre abdomen.

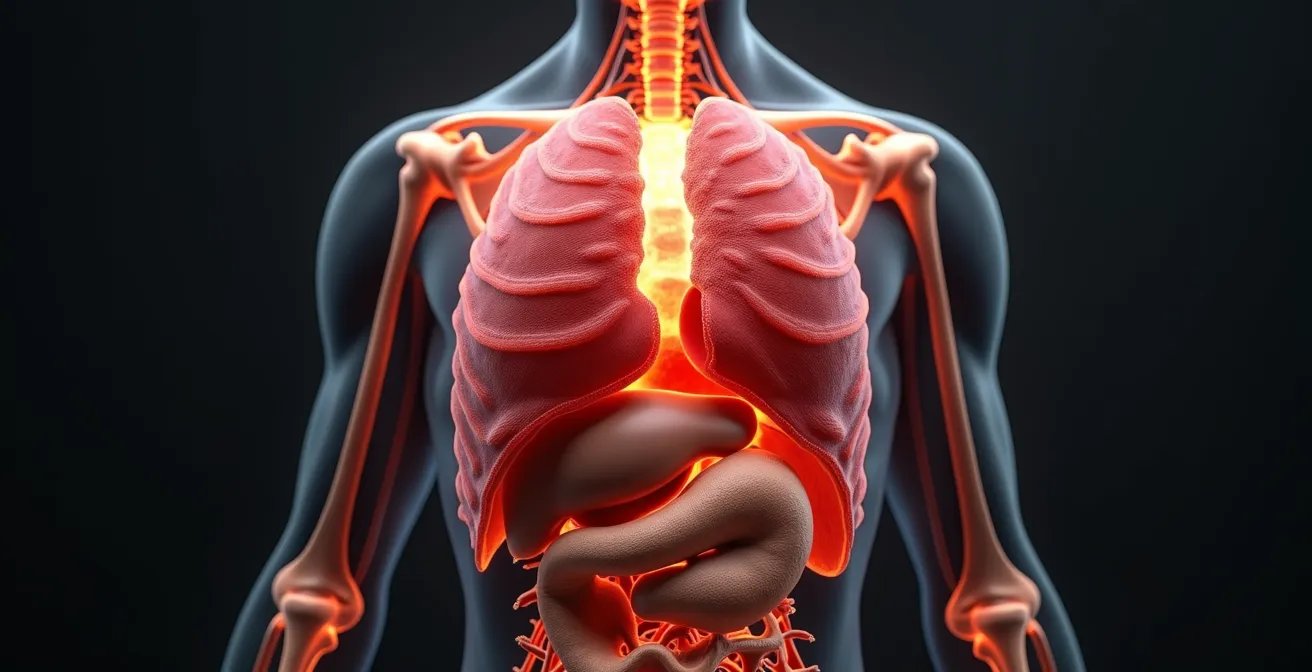

Et si la véritable clé n’était pas seulement de « penser » à mieux respirer, mais de comprendre et de ressentir physiquement le rôle de ce muscle comme le chef d’orchestre de notre équilibre interne ? L’approche que nous allons explorer ici est celle d’une révélation : prendre conscience que le diaphragme n’est pas qu’une simple pompe à air, mais le pivot central de votre bien-être. Sa libération a des répercussions directes et mesurables sur votre posture, en soulageant des douleurs de dos chroniques, sur votre digestion, en massant littéralement vos organes internes, et sur votre système nerveux, en vous donnant un interrupteur pour calmer l’anxiété.

Cet article va vous guider pas à pas pour comprendre l’importance capitale de ce super-pouvoir endormi. Nous commencerons par un test simple pour évaluer votre propre respiration, avant de plonger dans les mécanismes qui lient le diaphragme à votre santé globale. Vous découvrirez ensuite des exercices concrets pour le libérer, comprendre son rôle dans la performance sportive et la gestion des crises d’angoisse, et enfin, saisir l’importance de la souplesse de toute votre cage thoracique. Préparez-vous à redécouvrir un geste que vous faites 20 000 fois par jour, mais que vous n’avez peut-être jamais vraiment maîtrisé.

Pour ceux qui préfèrent un format visuel, la vidéo suivante propose une immersion guidée dans un exercice de respiration thoracique, qui complète parfaitement les techniques abordées dans ce guide pour une libération complète de votre souffle.

Pour vous accompagner dans cette redécouverte de votre respiration, nous avons structuré ce guide en plusieurs étapes clés. Chaque section aborde une facette spécifique du rôle de votre diaphragme et de votre cage thoracique, vous fournissant les connaissances et les outils pour passer de la théorie à la pratique.

Sommaire : Redécouvrez le pouvoir de votre souffle en libérant votre diaphragme

- Le test de la main sur le ventre : évaluez la qualité de votre respiration en 60 secondes

- Votre diaphragme, bien plus qu’un muscle respiratoire : la clé de vos douleurs de dos et de votre digestion

- Réapprendre à respirer par le ventre : l’exercice de base pour libérer votre diaphragme

- Le second souffle n’est pas un mythe : comment mieux respirer pour décupler vos performances sportives

- Calmer une crise d’angoisse par le souffle : la technique de cohérence cardiaque expliquée simplement

- Mieux respirer grâce à un kiné : une aide précieuse bien au-delà du mal de dos

- L’incroyable mécanique de votre cage thoracique : comment vos 24 côtes dansent à chaque souffle

- Votre cage thoracique n’est pas une armure : l’importance oubliée de sa souplesse

Le test de la main sur le ventre : évaluez la qualité de votre respiration en 60 secondes

Avant de chercher à améliorer, il faut comprendre où l’on se situe. La première étape pour libérer votre diaphragme est d’observer votre « signature respiratoire » actuelle. C’est un reflet direct de l’état de votre système nerveux. Une respiration haute, rapide et thoracique est souvent le signe d’un système nerveux sympathique (celui du « combat ou fuite ») hyperactif. À l’inverse, une respiration basse, ample et calme indique un système parasympathique (celui du « repos et de la digestion ») bien engagé. Ce n’est pas un jugement, mais une simple information, un point de départ pour votre exploration.

Pour prendre conscience de votre propre schéma, voici un test simple à réaliser. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Placez une main sur votre poitrine (thorax) et l’autre sur votre ventre, juste sous les côtes. Respirez normalement pendant une minute, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Observez simplement : quelle main bouge le plus ? Est-ce celle sur la poitrine, indiquant une respiration thoracique ? Est-ce celle sur le ventre, signe d’une respiration diaphragmatique ? Ou les deux bougent-elles de concert ? Observez également vos épaules dans un miroir : si elles se haussent à chaque inspiration, c’est que vous utilisez des muscles accessoires, un indice de tension et de stress.

Un autre test très révélateur est celui de l’apnée confortable, ou test BOLT (Body Oxygen Level Test). Après une expiration normale et passive, pincez-vous le nez et chronométrez combien de temps vous pouvez tenir sans respirer avant de ressentir le premier besoin net d’inspirer. Ce n’est pas un test de volonté, mais une mesure de votre tolérance au CO2. Un score de plus de 40 secondes est un signe de bonne fonction respiratoire, tandis qu’un score inférieur à 20 secondes suggère une respiration dysfonctionnelle et une hypersensibilité au CO2, souvent liée au stress chronique.

Votre plan d’action pour un auto-diagnostic respiratoire

- Points de contact : Placez une main sur le ventre et une sur le thorax pour identifier le moteur principal de votre respiration (abdominale ou thoracique).

- Collecte d’indices : Observez vos épaules et votre cou dans un miroir. Un haussement indique l’utilisation de muscles accessoires, signe de tension.

- Cohérence interne : Effectuez le test d’apnée confortable (BOLT) pour mesurer objectivement votre tolérance au CO2 et l’efficacité de vos échanges gazeux.

- Analyse des sensations : Notez si votre respiration est fluide ou saccadée, silencieuse ou audible. Une respiration bruyante au repos est souvent un signe d’inefficacité.

- Plan d’intégration : Répétez ces observations à différents moments de la journée (au réveil, au bureau, avant de dormir) pour identifier les déclencheurs de votre « mauvaise » respiration.

Votre diaphragme, bien plus qu’un muscle respiratoire : la clé de vos douleurs de dos et de votre digestion

Considérer le diaphragme uniquement comme un muscle pour « faire entrer de l’air » est une vision extrêmement réductrice. En réalité, il est un pivot mécanique et postural au centre de votre corps. Imaginez-le comme un piston puissant dans un cylindre, le « caisson abdominal ». Ce caisson est fermé en haut par le diaphragme, en bas par le plancher pelvien, et ses parois sont formées par les muscles abdominaux et dorsaux. Le bon fonctionnement de ce piston est essentiel à la stabilité de votre colonne vertébrale. C’est là que réside le lien, souvent insoupçonné, entre une « mauvaise » respiration et des douleurs lombaires chroniques.

En effet, les piliers du diaphragme, de puissants tendons, s’insèrent directement sur les vertèbres lombaires. Lorsqu’il est tendu et bloqué en position basse (ce qui est fréquent en cas de stress), il exerce une traction constante sur ces vertèbres. Comme le souligne un ostéopathe référent, « les tendons du diaphragme attachés aux vertèbres lombaires peuvent, en se contractant, provoquer des douleurs dorsales chroniques. » Cette tension constante perturbe l’équilibre de toute la sangle abdominale et peut être à l’origine de douleurs que l’on essaie de traiter localement, sans jamais s’attaquer à la cause première.

Mais son rôle ne s’arrête pas là. À chaque inspiration ample, le diaphragme descend et masse les organes de l’abdomen : l’estomac, le foie, les intestins. Ce mouvement de « br brassage » est fondamental pour une bonne digestion et un bon transit. Il agit comme une pompe, favorisant non seulement la motilité intestinale mais aussi le retour veineux et la circulation lymphatique. Un diaphragme bloqué, c’est une digestion ralentie, des ballonnements favorisés et une moins bonne détoxification de l’organisme. Libérer son diaphragme, c’est donc relancer cette symphonie interne où la respiration, la posture et la digestion travaillent en harmonie.

Réapprendre à respirer par le ventre : l’exercice de base pour libérer votre diaphragme

Maintenant que nous avons compris le « pourquoi », passons au « comment ». Réapprendre à respirer avec son diaphragme n’est pas un acte intellectuel, mais une reprogrammation sensori-motrice. Il s’agit de redonner au corps une compétence qu’il a oubliée, souvent à cause du stress, d’une posture assise prolongée ou de vêtements trop serrés. L’exercice de base est d’une simplicité désarmante, mais sa puissance réside dans la régularité et la conscience que vous y mettrez. Le but n’est pas de « pousser » le ventre, mais de laisser le souffle descendre et déployer l’abdomen naturellement.

Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol. Cette position permet de détendre les muscles abdominaux. Placez une main sur votre ventre. Commencez par souffler doucement tout l’air de vos poumons par la bouche, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Sentez votre ventre se dégonfler et rentrer sous votre main. L’expiration doit être passive et complète. C’est la clé : un diaphragme ne peut bien descendre à l’inspiration que s’il est bien remonté à l’expiration. Une fois vos poumons vides, laissez simplement l’air entrer par le nez, sans forcer. Sentez votre ventre se soulever doucement sous votre main, bien avant que votre poitrine ne commence à bouger.

Pratiquez cet exercice 5 à 10 minutes par jour. Une fois à l’aise, essayez de sentir une respiration à 360° : à l’inspiration, l’air ne doit pas seulement gonfler l’avant du ventre, mais aussi les côtés (vos flancs) et même le bas de votre dos. Imaginez que vous remplissez une bouée située tout autour de votre taille. L’objectif est de passer d’une respiration verticale (haussement des épaules) à une respiration horizontale, expansive. Cette pratique régulière va progressivement détendre le diaphragme, masser vos organes et surtout, activer votre système nerveux parasympathique, vous plongeant dans un état de calme profond.

Le second souffle n’est pas un mythe : comment mieux respirer pour décupler vos performances sportives

Dans le monde du sport, on se concentre sur le renforcement des jambes, des bras, du cœur, mais on oublie souvent le moteur principal de l’effort : les muscles respiratoires. Un diaphragme peu entraîné est un facteur limitant majeur. Lorsque l’effort s’intensifie, les muscles respiratoires fatiguent et déclenchent un réflexe de survie appelé « metaboréflexe respiratoire ». Le corps, pour préserver sa fonction vitale de respiration, détourne une partie du flux sanguin des muscles périphériques (comme les jambes) vers le diaphragme. C’est souvent ce qui provoque la sensation de « jambes coupées » et vous oblige à ralentir. Un diaphragme fort et endurant retarde l’apparition de ce phénomène.

Améliorer sa respiration pour le sport va au-delà de simplement « prendre plus d’air ». Il s’agit d’optimiser l’efficacité de chaque cycle. Une respiration diaphragmatique pendant l’effort permet une meilleure oxygénation avec un coût énergétique moindre. De plus, un diaphragme fonctionnel est un pilier de la stabilité du tronc (le fameux « core stability »). En créant une pression intra-abdominale adéquate, il agit comme un caisson de gainage naturel qui protège la colonne vertébrale lors des mouvements de force, de course ou de saut. Comme le souligne une publication du Journal of Strength and Conditioning Research, un diaphragme fort stabilise la colonne vertébrale, ce qui peut également réduire l’apparition des points de côté.

Pour l’athlète, qu’il soit amateur ou professionnel, intégrer un entraînement respiratoire spécifique est donc un levier de performance considérable. Cela peut passer par des exercices de renforcement contre résistance (avec des appareils dédiés) ou simplement par un travail de conscience, comme la synchronisation du souffle avec le mouvement. Apprendre à maintenir une respiration diaphragmatique calme même lorsque le rythme cardiaque s’accélère est la clé pour rester lucide, gérer son effort et trouver ce fameux « second souffle », qui n’est autre que le moment où le système respiratoire trouve son rythme de croisière optimal.

Calmer une crise d’angoisse par le souffle : la technique de cohérence cardiaque expliquée simplement

Face à une montée d’angoisse ou de panique, le corps entre en état d’alerte. Le système nerveux sympathique prend le dessus, le cœur s’emballe, la respiration devient courte, thoracique et rapide. Tenter de raisonner son cerveau dans ces moments est souvent inutile. En revanche, il existe un moyen direct d’agir sur sa physiologie pour court-circuiter cette réaction en chaîne : la respiration. La technique la plus étudiée et la plus efficace pour cela est la cohérence cardiaque. Son principe est simple : en imposant un rythme respiratoire particulier, on force le cœur à ralentir et à retrouver une variabilité saine, ce qui envoie un message de calme au cerveau via le nerf vague.

Le nerf vague est une sorte d’autoroute de l’information entre le cerveau et les organes, notamment le cœur et le système digestif. Il est le principal acteur du système nerveux parasympathique (le mode « détente »). En respirant de manière ample et rythmée, on stimule mécaniquement ce nerf. La cohérence cardiaque agit en tonifiant le nerf vague pour sortir du mode « combat-fuite ». C’est un véritable biofeedback : vous utilisez votre souffle, un outil que vous contrôlez, pour réguler un système (le rythme cardiaque) qui vous semble normalement autonome.

La méthode la plus simple pour pratiquer est la règle du « 365 » : 3 fois par jour, respirez au rythme de 6 cycles par minute (inspiration de 5 secondes, expiration de 5 secondes), pendant 5 minutes. Lors d’une crise d’angoisse, ce n’est pas le moment de compter. Concentrez-vous uniquement sur une chose : rendre votre expiration plus longue que votre inspiration. Par exemple, inspirez sur 4 secondes et expirez sur 6 secondes. Cette expiration prolongée est le signal le plus puissant pour activer le système parasympathique. Ancrez vos pieds au sol, concentrez-vous sur ce rythme lent et profond, et sentez progressivement la vague de panique refluer, remplacée par un calme physiologique que vous avez vous-même créé.

Mieux respirer grâce à un kiné : une aide précieuse bien au-delà du mal de dos

Parfois, la simple prise de conscience et les exercices seuls ne suffisent pas à déverrouiller des années de tensions accumulées. Lorsque le diaphragme et la cage thoracique sont particulièrement rigides, l’intervention d’un professionnel comme un kinésithérapeute ou un ostéopathe peut être déterminante. Ces thérapeutes manuels ne se contentent pas de vous donner des exercices ; ils peuvent agir directement sur les structures physiques qui entravent votre respiration. Ils voient le corps comme un tout interdépendant, où une cicatrice abdominale, une mauvaise posture au bureau ou un stress ancien peuvent être la cause d’un diaphragme bloqué.

Un kinésithérapeute spécialisé en rééducation respiratoire commencera par un bilan personnalisé pour identifier les zones de restriction. Il observera votre posture, palpera les tensions musculaires du diaphragme, des muscles intercostaux et du cou, et évaluera la mobilité de vos côtes. À partir de ce diagnostic, il pourra utiliser des techniques spécifiques pour vous aider. Comme l’explique un spécialiste, « le relâchement myofascial du diaphragme et la mobilisation des côtes sont des techniques clés en kinésithérapie respiratoire. » Il s’agit de manipulations douces visant à redonner de l’élasticité aux tissus et de l’amplitude au mouvement.

L’approche est souvent globale. Le thérapeute ne travaille pas seulement sur le symptôme (la respiration bloquée ou le mal de dos), mais sur l’ensemble du schéma corporel. Il pourra vous proposer des étirements ciblés, des exercices de renforcement des muscles profonds du dos et de l’abdomen, et des conseils posturaux à appliquer au quotidien. Cette prise en charge permet de pérenniser les bienfaits des manipulations. Consulter un kinésithérapeute pour sa respiration, c’est donc bien plus que traiter une douleur : c’est s’offrir une véritable reprogrammation pour retrouver une mécanique corporelle fluide et harmonieuse.

L’incroyable mécanique de votre cage thoracique : comment vos 24 côtes dansent à chaque souffle

Pour que le diaphragme puisse travailler de manière optimale, il a besoin d’un partenaire mobile et souple : la cage thoracique. On imagine souvent cette dernière comme une structure rigide de protection, une sorte d’armure pour le cœur et les poumons. C’est une erreur. La cage thoracique est une structure dynamique et articulée, conçue pour bouger. Elle est composée de 24 côtes (12 paires), chacune s’articulant avec les vertèbres à l’arrière et, pour la plupart, avec le sternum à l’avant. À chaque respiration, cette structure complexe se déploie dans trois dimensions.

Cette « danse costale » est d’une ingénierie remarquable. Le mouvement n’est pas uniforme. Comme le décrit un anatomiste, « les côtes basses s’élèvent comme des anses de seau, tandis que les côtes hautes bougent en avant-arrière comme des bras de pompe. » Ce mécanisme combiné permet d’augmenter le volume de la cage thoracique dans toutes les directions, laissant aux poumons l’espace nécessaire pour se remplir pleinement. Ce sont les petits mais puissants muscles intercostaux, situés entre chaque côte, qui orchestrent une grande partie de ce mouvement en synergie avec le diaphragme.

Cependant, la sédentarité, les mauvaises postures (notamment le dos voûté devant un écran) et le stress peuvent entraîner une raideur de ces articulations et une tension chronique des muscles intercostaux. La cage thoracique perd alors sa souplesse, le mouvement en « anse de seau » et en « bras de pompe » se réduit. La respiration devient alors moins ample, plus superficielle. Le diaphragme, ne pouvant plus compter sur son partenaire thoracique, se fatigue plus vite, et les muscles accessoires du cou et des épaules sont sur-sollicités pour compenser, créant des tensions cervicales et des maux de tête. Comprendre cette mécanique est essentiel pour réaliser que libérer son souffle, c’est aussi libérer sa cage thoracique.

À retenir

- Votre respiration est le reflet direct de votre état nerveux ; un test simple peut révéler une respiration thoracique liée au stress.

- Le diaphragme est un pivot mécanique dont le blocage peut causer des douleurs de dos et des troubles digestifs.

- La cohérence cardiaque (6 respirations par minute) est un outil puissant pour réguler le système nerveux et calmer l’anxiété via le nerf vague.

Votre cage thoracique n’est pas une armure : l’importance oubliée de sa souplesse

Au-delà de sa fonction purement mécanique, la cage thoracique a une dimension émotionnelle profonde. Elle est le siège de nos sentiments les plus intenses : l’amour qui fait « gonfler le cœur », l’angoisse qui « noue la gorge » ou la tristesse qui « oppresse la poitrine ». Le stress psychologique et les émotions refoulées se traduisent très souvent par une tension physique qui vient littéralement « figer » la cage thoracique. Elle se transforme alors en une véritable armure émotionnelle, limitant non seulement l’amplitude de notre souffle, mais aussi notre capacité à ressentir et à exprimer pleinement nos émotions.

Cette rigidité n’est pas sans conséquences physiologiques. Une cage thoracique qui bouge mal limite l’efficacité de la pompe cardiaque. Le retour veineux vers le cœur, qui dépend en partie des variations de pression dans le thorax lors de la respiration, peut être entravé. Une étude clinique montre même comment la rigidité costale due au stress impacte négativement le retour veineux, augmentant la charge de travail du cœur sur le long terme. Redonner de la souplesse à sa cage thoracique n’est donc pas un simple exercice de confort, c’est un acte de santé cardio-vasculaire et de libération émotionnelle.

Heureusement, il est tout à fait possible de « ramollir » cette armure. Des exercices simples, pratiqués en pleine conscience, peuvent faire des merveilles. Pensez à des torsions douces en position assise, en laissant le souffle guider le mouvement. Les ouvertures de la poitrine, en s’allongeant sur un rouleau en mousse placé le long de la colonne vertébrale, permettent d’étirer la zone du sternum et les muscles pectoraux. Simplement prendre le temps, plusieurs fois par jour, de poser les mains sur ses côtes et de sentir leur expansion à l’inspiration est déjà un premier pas puissant. En invitant à nouveau le mouvement dans cette zone, vous ne faites pas que mieux respirer : vous vous donnez la permission de ressentir à nouveau, de manière plus fluide et moins douloureuse.

Maintenant que vous avez compris les mécanismes et l’importance cruciale d’une respiration libre, l’étape suivante consiste à intégrer ces pratiques dans votre quotidien pour en ressentir durablement les bienfaits.